IT技術の進歩により海外にいながら日本の仕事ができたり、LCC(格安航空会社)の登場により渡航コストが大幅に下がり、多くの方が日本だけでなく海外拠点をもって生活できる環境になりつつあります。

近年、リモートワークの普及やデジタルノマドというライフスタイルの人気が高まる中で、日本と海外を行ったり来たりする生活も夢ではなくなり、終身旅行者になる人々も増加しています。

この記事では、その生活を実際に行っている終身旅行者について紹介致します。私も一時期同様の生活を送っておりました。

終身旅行者(Permanent Traveler:PT)とは

定期的に住む国を移り、どの国でも非居住者となり、各国での税負担を最小化するライフスタイル。以前は一部の富裕層が節税目的に実行していたライフスタイルですが、最近だと少し意味合いが変わった気がします。「旅するように生きる」その様なライフスタイルが近いと思います。

どの国でも非居住者に該当するケースは継続することが難しいので、この記事では、海外での生活を中心とし、目的ごとに国を使い分けるケースを前提にしております。

非居住者に該当するかどうかによって税負担なども大きく変わってきます。

終身旅行者になる目的

税負担の最小化だけでなく、複数の国や生活コストが低い国でのビジネス展開や、子供の教育など、目的は多様化しております。

日本で生まれれば、日本の学校に入り、日本の会社に務めて、日本で家を買い、定年まで同じ会社に在籍し、引退後は貯金と年金で余生を過ごすのが一般的なライフスタイルでした。人口が増え、経済が拡大しているなら、このライフスタイルも機能するのですが、日本の人口が減少し始め、経済の拡大が続くかわからない状況ですと、生活や資産が固定化されてしまうのは大きなリスクとも考えられます。また、ビジネスや投資でチャンスがある場合も、リスクを取って挑戦しにくくなります。

そこで、より柔軟性を持たせるために、1つの場所に全てを固定化しない終身旅行者になる、又は、考え方を取り入れることは有益と感じます。

終身旅行者(PT)にとって最も大切なのは、目的別に複数の国を使い分けること。その際に、5つのフラッグをもとに考えて行くことになります(5フラッグ理論)。

5フラッグ理論

目的に応じて複数の国を使い分け、それらが5つに分類されているので、5フラッグ理論と呼ばれております。

5フラッグ理論は、個人の資産や生活の自由を最大化するために、異なる国に5つの「フラッグ」または拠点を持つことを推奨する概念です。この理論は、終身旅行者やデジタルノマドの間で人気があり、法的、経済的、社会的な恩恵を受けることを目的としています。

国籍を持つ国(パスポートを持つ国)

安定した市民権または居住権を持つ国を選び、法的な安全を確保します。これにより、旅行中の法的保護や緊急時の帰国先を持つことができます。

ビジネスを営む国(所得を得る国)

事業を行う拠点として、ビジネスに適した国を選びます。税制が有利で、ビジネス活動が活発な国を選ぶことで、経済的なメリットを享受できます。

居住を持つ国(住所として家を持つ国)

実際に生活する場所として、ライフスタイルに合った国を選びます。気候や文化、生活費など、自分にとって快適な環境を提供する国を選ぶことが重要です。

資産運用を行う国(銀行・証券口座をもつ国)

資産を管理するために、有利な銀行・証券制度を持つ国に口座を開設します。これにより、資産の保護と増加を図り、通貨の安定性を確保します。

余暇を過ごす国(自分の趣味・生きがいを実現する国)

余暇を過ごす国を選ぶ際には、個々の趣味や興味、目的に応じて最適な場所を選ぶことが重要です。これにより、充実した終身旅行者ライフを楽しむことができます。

PTのメリット

PTになることにより、当初意図していた目的を果たすことができ、人生の目標を達成する事ができます。

- 法的および経済的保護: 各フラッグを異なる国に配置することで、法律の変化や経済的な不安定性から保護されます。

- 税負担の最小化: 税制が有利な国を選ぶことで、税負担を軽減し、資産を最大限に活用できます。

- 生活の自由度: 複数の国に拠点を持つことで、生活やビジネスの選択肢が広がり、自由度が向上します。

PTのデメリット

理論的には実践可能でも、食事や気候の問題等、実際に海外で長期間生活するのは難しいです。

税務上のメリットだけではなく、デメリットも考慮し、受け入れ可能なものか検討する必要があります。

- 安定性の欠如::1か所の定住地がないため、心理的に不安定になりやすいです。

- 健康管理の難しさ:異なる気候や食事により、健康管理が難しくなることがあります。

- ビザや法的問題:長期の滞在や移動に際して、ビザや法的な手続きが複雑になることがあります。

- 社会的な孤立:長期間、特定のコミュニティに属さないことで孤立感を感じることがあります。

- 子供の学校:子供が小さい場合、3ヵ月ごとに住む国を変えることが難しいことがあります。オンラインの学校に入学する必要があります。

PTになるために欠かせない非居住者とは

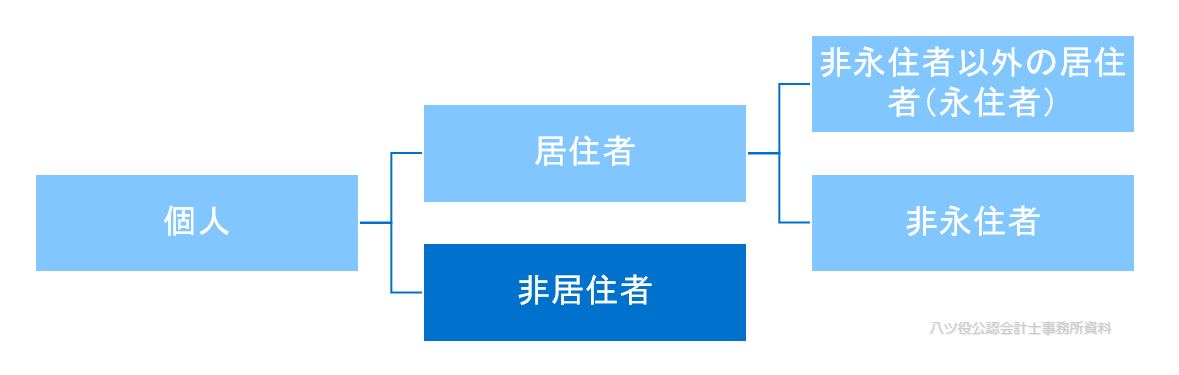

非居住者とは、居住者以外の個人となります(所得税法2条1項5号)。

非居住者を理解するには、居住者についても理解する必要があります。居住者と非居住者について以下の通りまとめております。

| 区分 | 定義 | 細区分 | 定義 | 課税の範囲 |

| 居住者 | A)国内に住所を有し、又は、 B)現在まで引き続いて1年以上国内に居所を有する個人 | 非永住者以外の居住者(永住者) | A)日本国籍を有する個人、又は、 B)過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年を超える個人 | 国内及び国外において生じた全ての所得 |

| 非永住者 | 非永住者 | A)日本国籍を保有せず、かつ、 B)過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人 | 国外源泉所得以外の所得及び国外源泉所得で日本国内において支払われ、又は国外から送金されたもの | |

| 非居住者 | 居住者以外の個人 | 国内源泉所得 | ||

出所:非居住者と居住者の違い

外国に1年の半分以上滞在していれば、非居住者になると考えている方もおりますが、実際には日本の居住者になる場合があります。特に、税負担の最適化も視野にしれている場合には、必ず専門家に相談の上、積み上げ証拠を準備することをお勧めします。

非居住者になるための証拠と手続き

日本の非居住者とみなされるための積み上げ証拠と手続きは以下の通り(参照:終身旅行者PT 木村昭二)

| 項目 | 内容 | 備考 |

| 住民票 | 住所異動届書の提出 | |

| 確定申告 | 確定申告又は納税管理人の届出書の提出 | |

| 健康保険 | 加入抹消 | *1 |

| 年金手続 | 国民年金諸届書などの提出 | |

| 携帯電話 | 解約 | *2 |

| インターネットプロバイダー | 解約 | |

| 郵便 | 外国来郵便物の国外転送請求の提出 | |

| 銀行口座 | 居住性変更に関する届出書などの提出 | *3 |

| 証券口座 | 口座解約 | *3*4 |

| クレジットカード | 海外転勤届などの提出 | *3 |

| 生命保険 | 海外渡航通知書などの提出 | |

| 確定拠出年金(iDeCo) | 国内代理人届の提出 | *5 |

| 県民、都民共済 | 解約 | |

| 運転免許証 | 国外運転免許証取得、滞在国免許証取得 | |

| 自動車 | 保有しない | |

| 在留届 | 在外公館に提出 | |

| 国籍 | 外国国籍選択の場合、国籍喪失届を提出 | |

| 海外渡航日数 | パスポートから日数表を作成する | |

| 資産割合 | 日本が少ない方が良い | *3 |

| 不動産 | 居住用不動産は持たない。賃貸不動産はOK | |

| 会社役員 | 避ける | *6 |

| 同居家族 | 国外に帯同 | |

| 国外居住 | 国外での不動産賃貸契約書を保存 | |

| 国内帰国時の滞在 | 1年以上の居住にならないホテル滞在など |

*1 私が海外生活を行なっていた時は、医療費はAIU保険でほとんどカバーしておりました。ただ、歯科治療は保険適用外のため、出国する前に歯科治療は全て終えた方がいいです。

*2 日本の携帯電話番号を残すかどうかも結構悩みます。基本的に解約した方がいいので、携帯電話番号ではなくSkype番号や050などのIP電話サービスを日常的に使用していれば、日本の携帯電話を解約した際にもデメリットは少ないかと思います。

*3 海外生活を前提として、日本で生活している段階から、非居住者でもサービスを提供する金融機関を利用したり、資産運用を行うことで、出国へのハードルを下げられます。

*4 非居住者になった場合、特定口座とNISA(ジュニアNISA)の利用はできなくなります。一般口座について証券会社によっては維持できますが、取引が制限されるため、原則として解約した方がいい思います。

*5 確定拠出年金(iDeCo)は原則として解約することがでず、これは非居住者になっても同様です。一定の要件を満たした場合には解約することができますが、要件を満たすことは難しいです。

*6 日本法人が不要な場合には、海外で法人を設立して運営するのも選択肢に入るかと思います。ネットでの収入がメインの場合、法人運営をリモートでできるエストニアに法人を設立するのもありですが、使いこなせるパターンは限定的です。

実際に終身旅行者になって感じた事

日本の非居住者になり、終身旅行者になるのは意外と簡単。続けるのは大変。でもいつでもやめられる。

そして、税金のためだけに、死ぬまで終身旅行者として生活すること難しい。

私の場合、当時、海外資産もあったため、妻と結婚してすぐに2人とも会社を退職して日本の非居住者になり、台湾などの東南アジアで生活しました。

特別な手続きとしては区役所での海外への転居届だけ。私は日本で不動産や車を所有しておりませんでしたので、家財道具のほとんどを処分し、様々な契約を解約等して手続きの殆どが終了。

日本から出国する際は、健康保険も国民年金にも加入せず、AIUの保険だけでに入っておりました。

ビザの関係で大学や語学学校へも通っていたので、現地の健康保険に加入できましたが、AIU保険だけで十分と考え加入しておりません。

資産運用は日本ではなく、米国で行っていたため、日本の非居住者になっても運用方法は全く変わりませんでした。非居住者になる前となった後で、何も変わりが無い様に意識的に準備をするのがいいと思います。

海外生活は楽しいのですが、いいことばかりではありません。私は希望して海外生活を始め、現地のビールの方が日本のビールよりも美味しいと思っていましたが、半年経った頃から突然プレモルが飲みたくなり、それ以降はほとんど日本のビールを飲む様になりました。食事についても同様の事が言え、日本食が美味しいお店が多くあればいいのですが、街で一つしかないとなると、飽きてきます。同じメニューばかり選んでいると栄養バランスも崩れてしまいます。

最終的には日本に帰って居住者に戻りましたが、区役所で転入届を提出し、健康保険に加入するだけで手続きを終えました。

実際に終身旅行者を目指すか

我が家も海外(台湾、ハワイ、クルーズ船)で生活することを視野にいれておりますが、海外での治安を考慮すると、居住する国や地域の選択が非常に難しくなってなってきます。

そのため、実際に日本から出国する家族と、居住する国に滞在するなど予行練習をしたうえで、最終的に日本から出国していくことがいいかと思います。

多くの方にとっては、完全に終身旅行者になるというより、終身旅行者の考え方を取り入れたライいくことが立てて、実践していく事が現実的となります。

計画は頭の中だけではなく、資料にまとめることをオススメしております。資料にまとめる過程で、海外に出るのを阻害している要因が明確になり対応策に繋げていけますし、その資料が今後の人生の設計書になっていきます。

出国後の日本国内でのサポート

当会計事務所では、ライフプランの相談、出国後の日本国内の納税管理人や税務申告など様々なサポートを行っております。